Joong Keun Lee Solo Exhibition: From Moment To Eternity

- Venue: Alternative Space LOOP

- Organized by: Alternative Space LOOP

- Sponsored by: Arts Council Korea, Neolook, PHOTOPIA, Manidptex, Vasa furniture

Joong Keun Lee Solo Exhibition: From Moment To Eternity

- Venue: Alternative Space LOOP

- Organized by: Alternative Space LOOP

- Sponsored by: Arts Council Korea, Neolook, PHOTOPIA, Manidptex, Vasa furniture

이중근 개인전: 순간에서 영원으로

-장소: 대안공간 루프

-주최/주관: 대안공간 루프

-후원: 한국문화예술위원회, 네오룩, 포토피아, (주)마니디피텍스, 바사퍼니쳐

“It was gazing at something far through a telescope, while at the same time inspecting its microcosm through a microscope.” - The Artist’s Notes

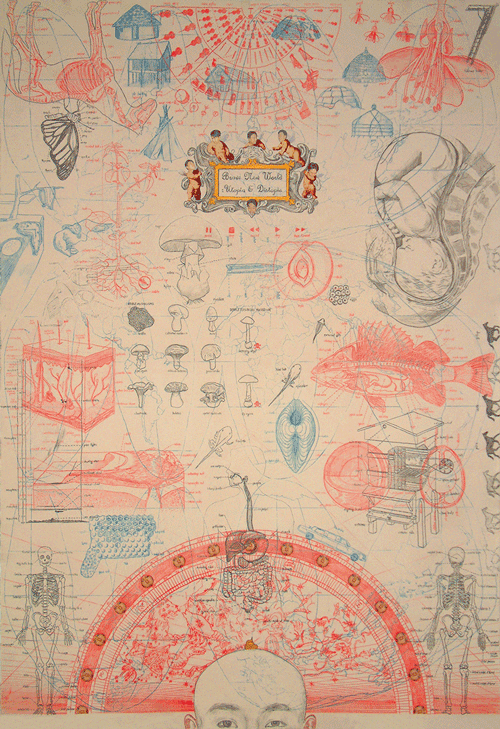

micro, macro vision

Like the artist’s first impression of a kaleidoscope, Lee Joong Keun’s art constantly gazes into our enigmatic and complex world. It is because Lee attempts to capture uncanny temporal and spatial experiences full of endlessly connected images, like a kaleidoscope. To this end, the artist engages our world through a special perspective. He deals with society using what is both a telescope and a microscope, i.e., by simultaneously possessing both macroscopic and microscopic perspectives. In Lee’s works, not only are such disparate visual approaches realized in single images, Lee’s unique formal expressions also provide a quite marvelous visual experience. Additionally, a parallax emerges due to such perspectival intervals, and this is both of Lee’s works’ animated pleasure dimension and the basic context in which the artist expresses his idiomatic social persuasions. Therefore, Lee’s art gives different impressions depending on how one views them- whether one examines them casually or closely- and it appears such visual margins should be regarded as beyond simply fantastic and interesting images. This is because the interstices reflect innermost conditions resembling the world’s certain secrets, and trajectories of the artist’s profound meditation regarding our era.

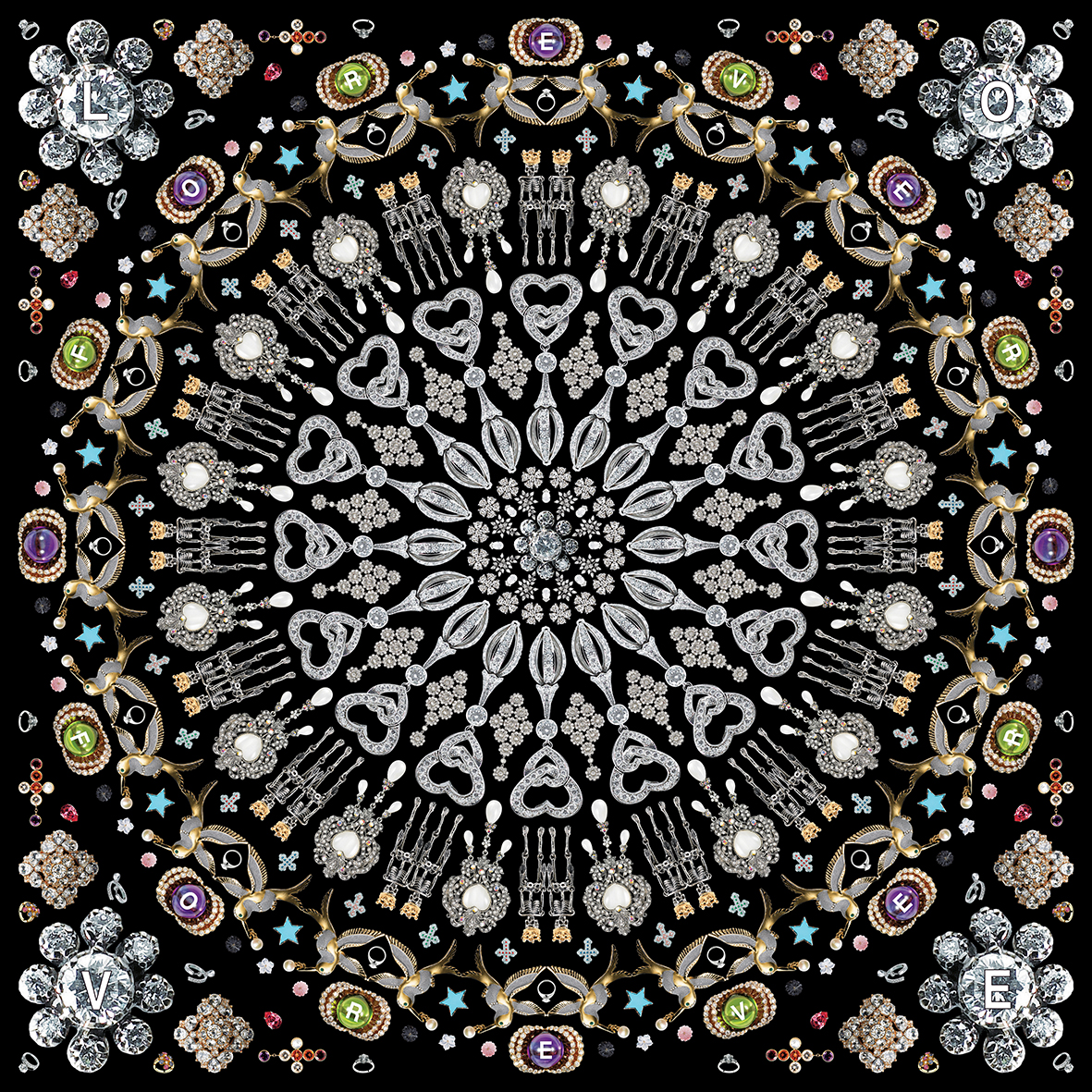

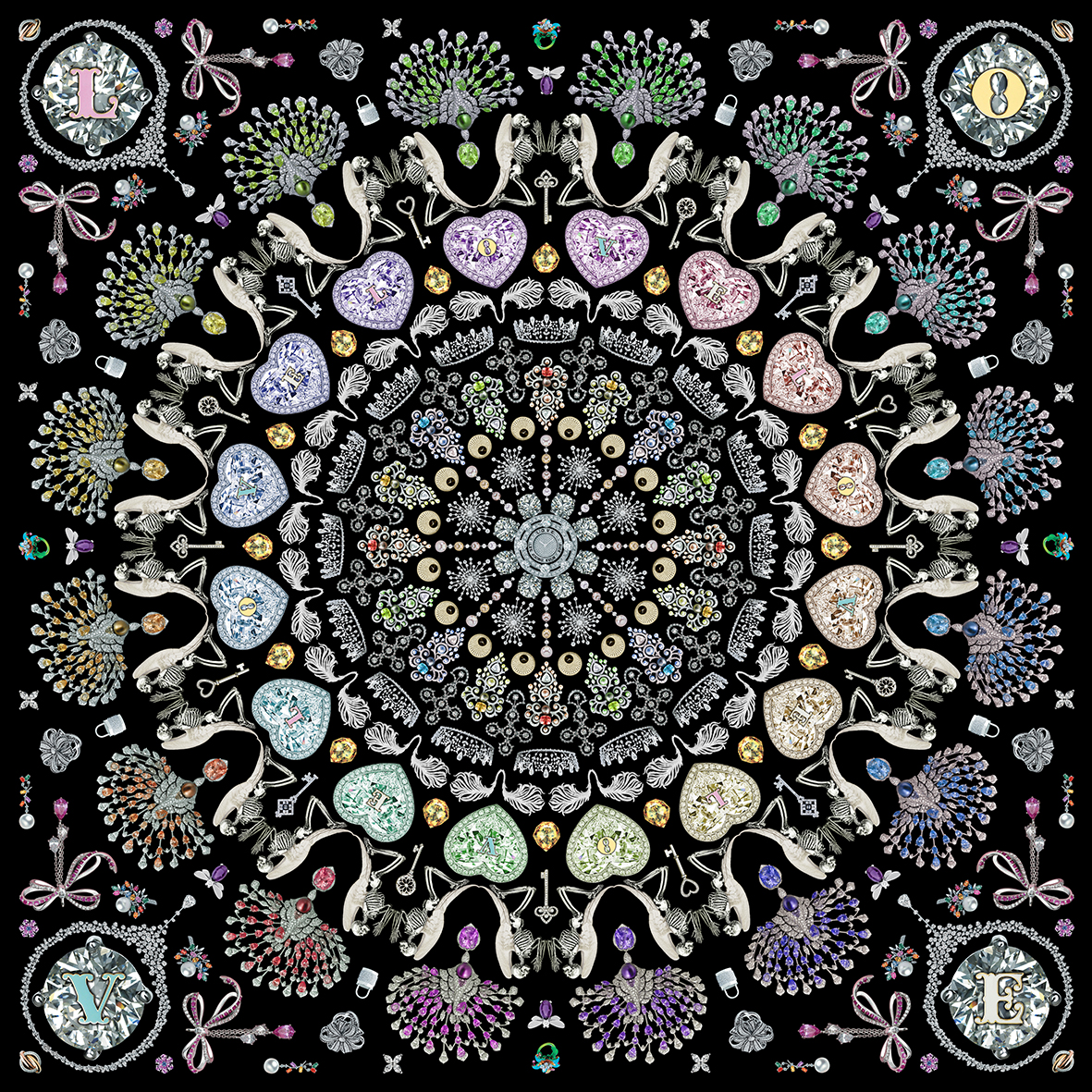

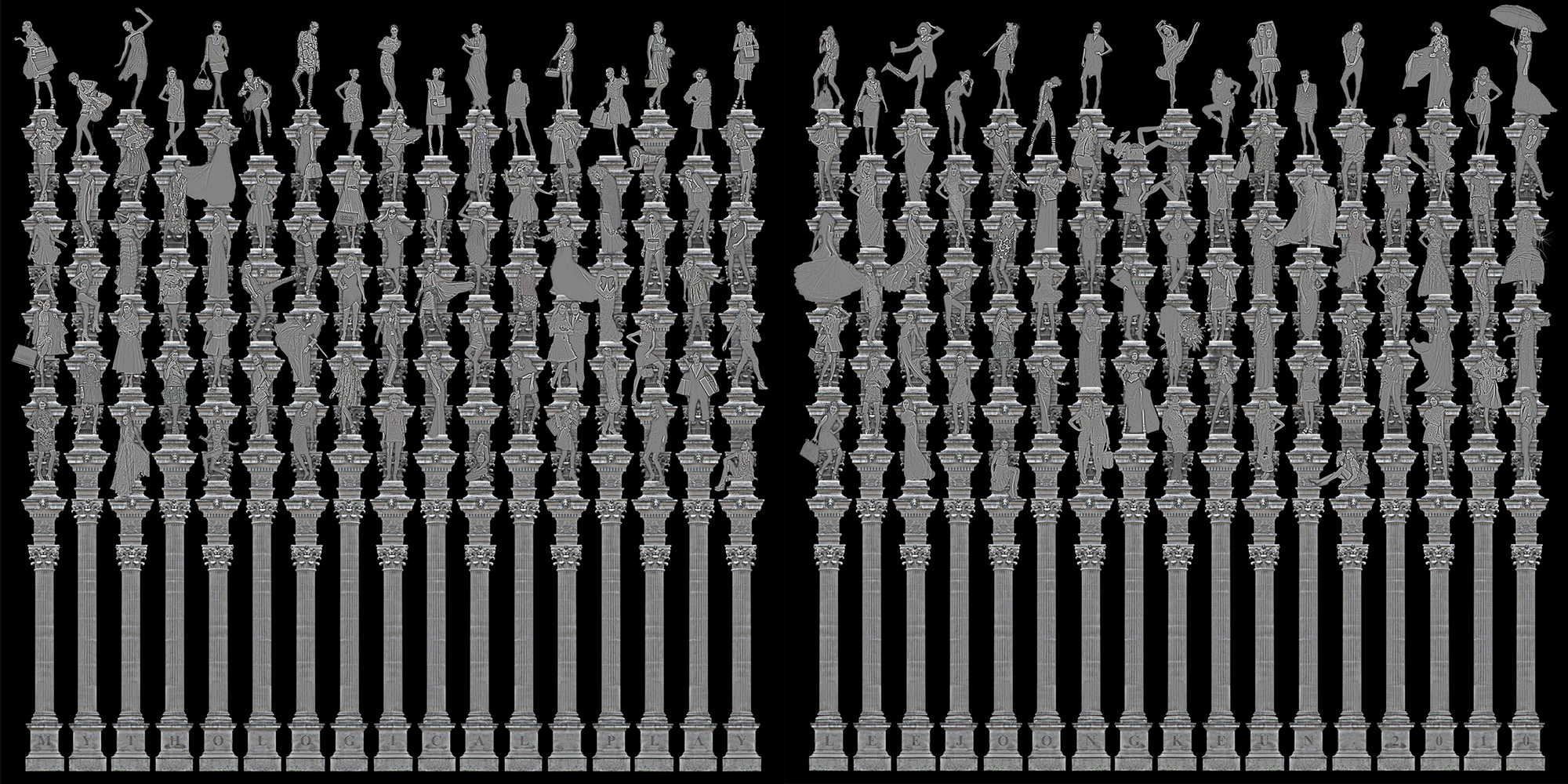

pattern

The (digital) pattern images invoked by mention of Lee Joong Keun are not merely repetitions of imagery. Like a kaleidoscopic visual experience, they are a means of expression aimed at viewing the world alternatively, and a formal principle operating as an instrument for exposing our circulating and repeating society of innumerable concatenations. At the same time, they also reveal a situation of continually linked relationships between individual elements. Therefore, these images were Lee’s thoroughly profound method of expression, where the artist seeks to view objects in terms of their divergent and ever-changing relational structures. Also, Lee activates a certain kinetic effect based on variables in how his pattern elements are combined, and it appears in Lee’s case the patterns’ sense of motion as such is intentionally for more than just referencing a certain stable order in our world. It is because, although the sense of rhythm created by a repetition of (ir)regularities offers the viewer a sense of visual stability, infinite repetitions of these patterns actually also expose a kaleidoscopic world full of quantitative reiteration resulting particularly from digital technology’s illimitable copying of images- a world surrounded by ceaselessly circulating and repeating images with no discernible genesis or finish. The artist perhaps was ultimately endeavoring to visualize certain repeating and expanding aspects of our world through various compositions of these patterned images. For this reason, Lee’s works sometimes expand into various found-object, installation and public art pieces, and even product design through collaborations with corporations, as well as assuming 2D forms. These are all features confirming how Lee’s pattern works are directed at society. Additionally, despite being of digital methods, as products of honest, dexterous manual labor as opposed to any program operated through certain algorithms, including in the repetition of images, Lee’s works speak to remarkable sensibilities.

fractal

Meanwhile, in how it reveals a certain structural principle of society, Lee’s pattern method also coalesces with the logic of fractals. However, the concept of fractals, which create strange and complex structures through endlessly repeating of simple ones, is not directly consistent with all of Lee’s works. It is because fractals represent a concept essentially of self-affinities and circuity, in which parts resemble the whole. This is partly because Lee’s works utilize digital imaging technologies for their connection to such scientific aspects of fractals, to be sure, but also since multifarious creative variables are involved as elements of art, without mere subordination to a (scientific) regular order. The principle of fractals in the expanded sense interoperates with Lee’s works in how it exposes as much as order within the chaos hidden by natural phenomena by encompassing random repetitions of regular and irregular elements, as well as addressing simple repetitions, i.e. in how it reflects a certain feature of our world of chaosmos. Lee Joong Keun uses fractal image patterns through sculptural principles visualizing society’s heterogeneously intermeshed relationships, such as those between chaos and order, in addition to referencing their mechanical aspects. He, in a way, attempted to reveal our world structuralized through patterns. However, the artist’s interests go further. It is as they are advancing toward certain social simulacra more fundamental and original. The mandala-like forms often found in Lee’s works can perhaps be reviewed in this context.

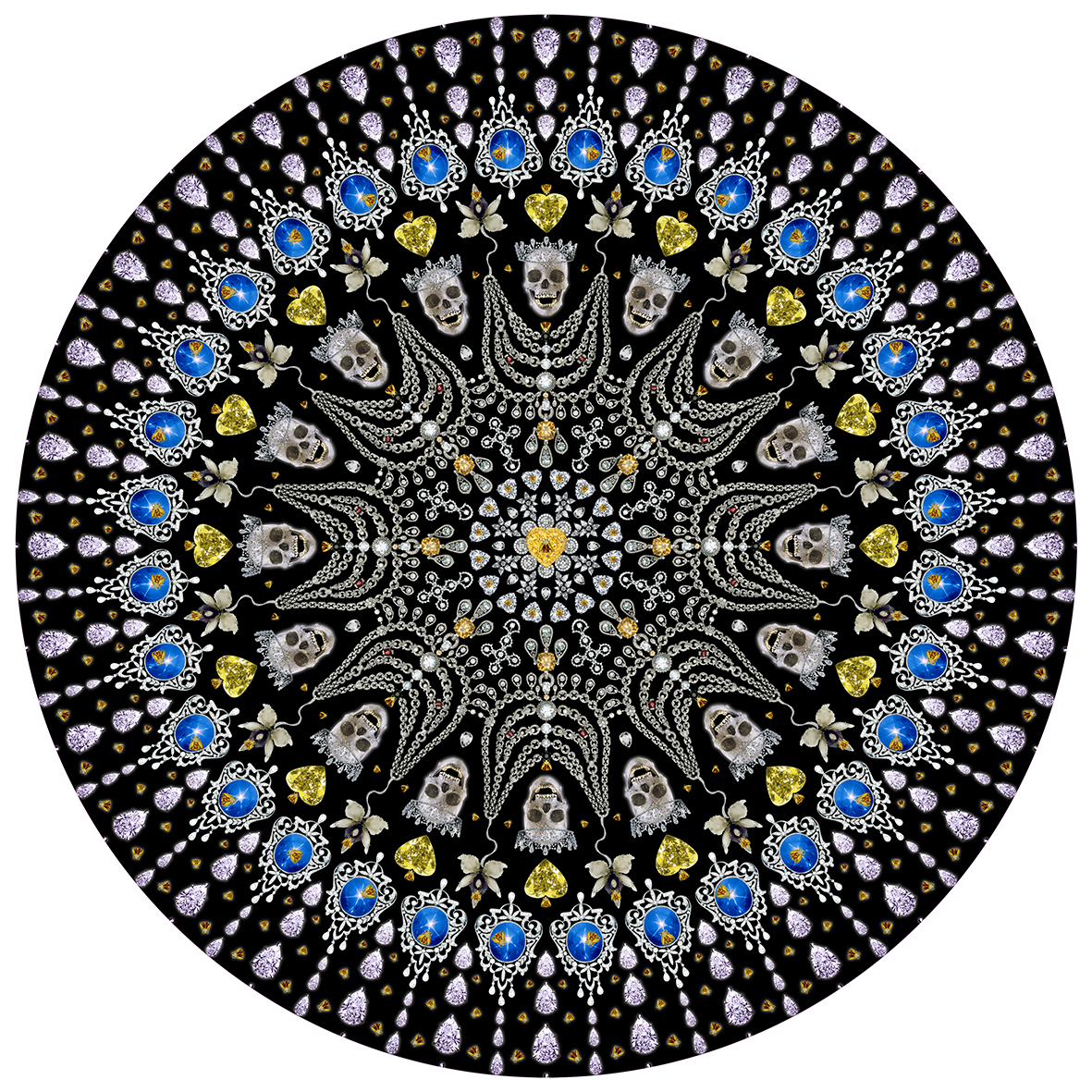

mandala

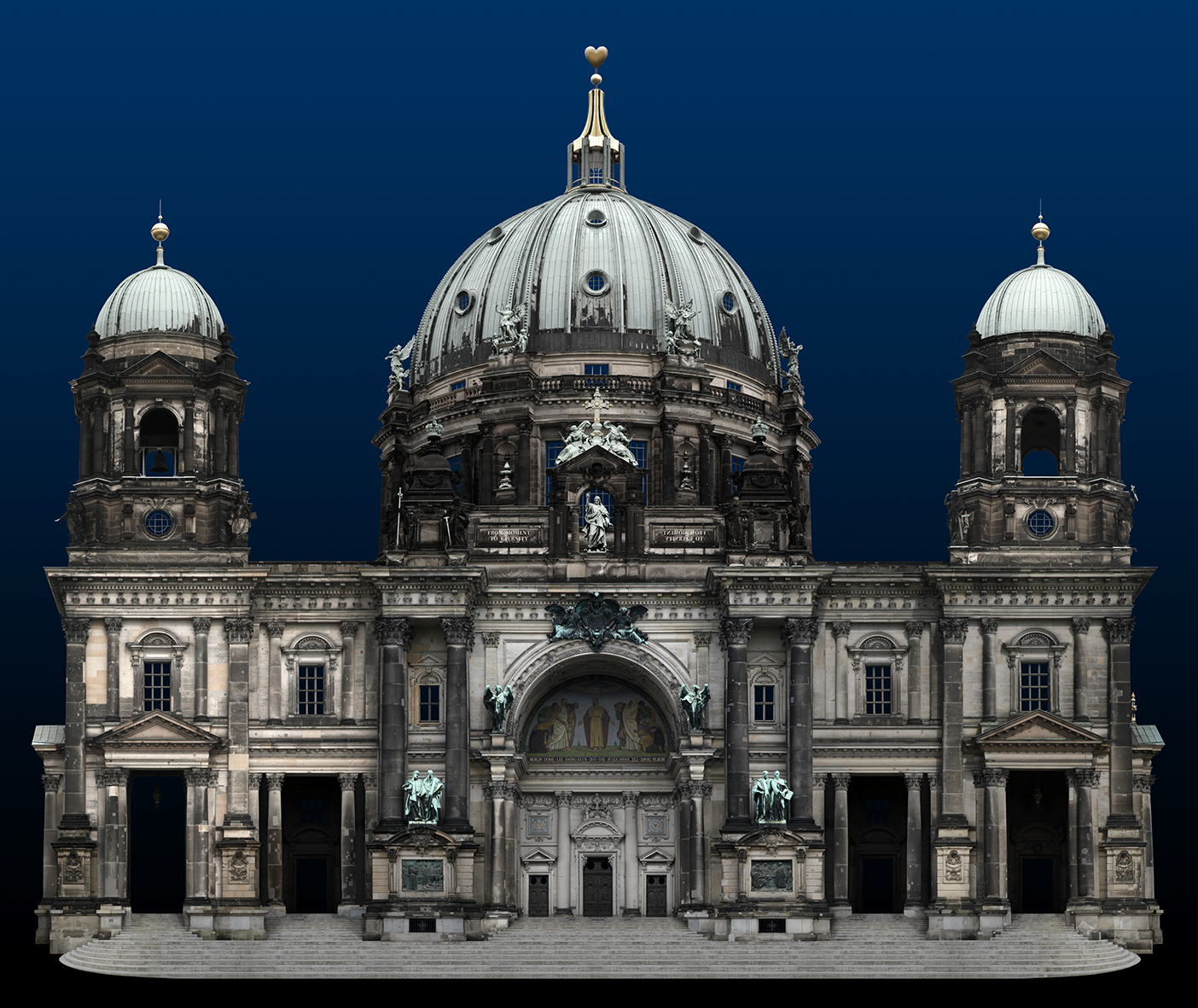

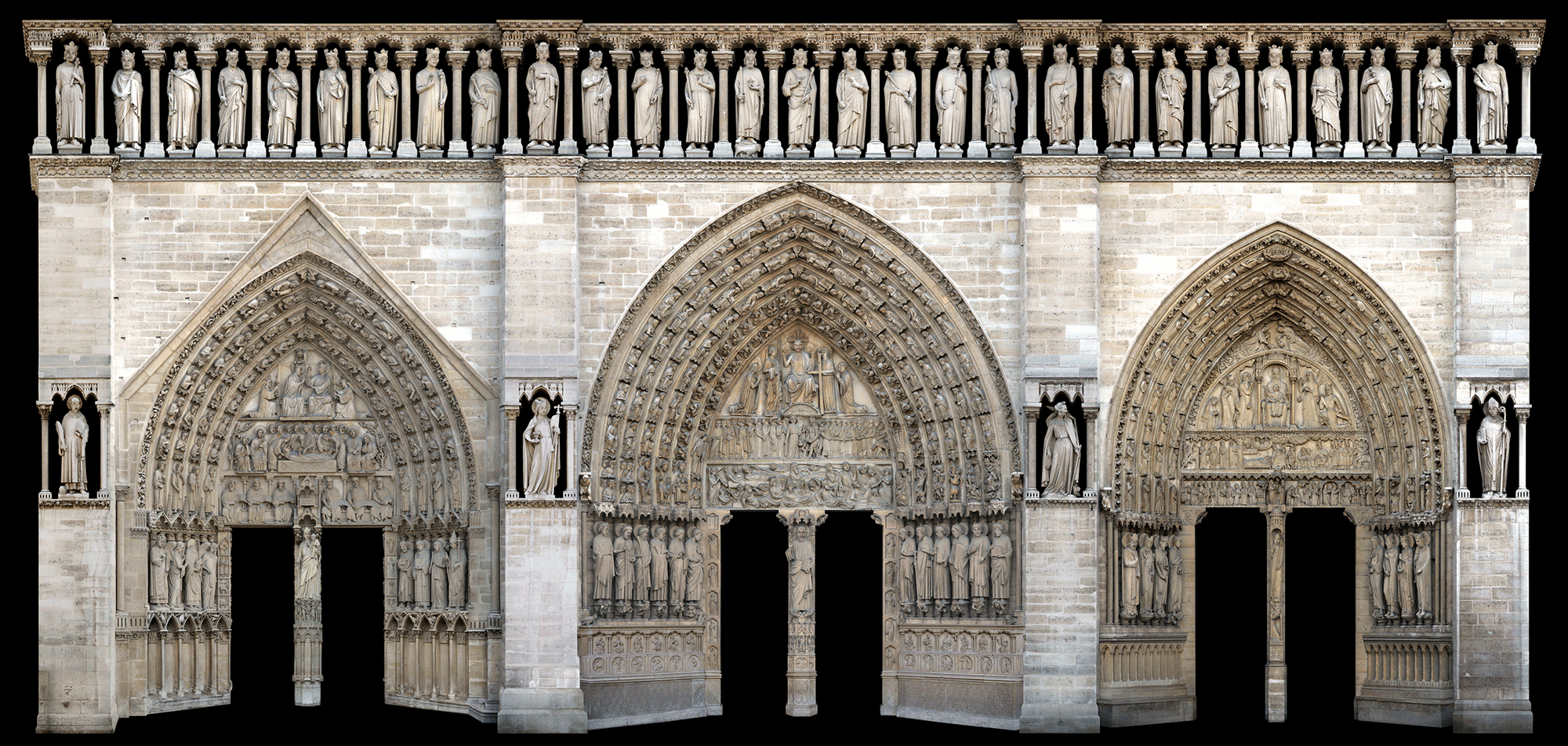

The mandala is a visual representation of the enlightened state of mind, a painting depicting the universe and truth in concrete form. Therefore, the mandala reflects infinity within a confined image, i.e. a totality representing everything in our world. Just as the artist’s usage of patterns and fractal formal expressions was for him a means for exposing a certain essential feature of a world expanded through infinite repetition, mandala-like forms, too can be read as formal attempts directed at a more profound original essence of the world. They are the result of Lee’s certain, internal reflections being compounded over the years. Lee Joong Keun’s shrine series are of the same context. It is because the sanctuary, an embodiment of heaven on earth, is indeed a visual structure realizing the ideal order and harmony human beings seek to reach, a space of a tireless passion for eternity. Although Lee ties these works together under the category of religious icons, relationships with any specific religious dimension appear absent. Only, it would be more appropriate to view this as the artist’s formal attempts naturally arising from a process of expressing his deeper speculations by trying to expose an invisible dimension of our mysterious existence. For this reason, disparate elements are curiously locked together in Lee’s works. The artist appears in various secular guises in holy shrines, and skulls grab viewers’ attention alongside images of jewels sparkling as if they were eternal. However, Lee Joong Keun seems to have aspired to more than just referencing life’s frail transience through such. This is evidenced by how Lee is also headed toward the eternal through these moments of transience. from moment to eternity

It is likely more than just formal principles or similarities to kaleidoscopes, patterns, fractals and mandala paintings in Lee’s works that invoke these concepts. This is because Lee’s work is also contextually based on untiring attempts to arrive at a certain originality beyond its visual elaborateness, and a ceaseless approach for visualizing the world through an alterative method. As a result, Lee Joong Keun’s art must be read as expressing more than just visual exquisiteness and pleasant formal beauty, because it inspires us to reflect on certain, more original matters as much as it visually delights with firework-like magnificence. Fireworks lighting up the night sky demonstrate extreme visual sublimity in itself, but simultaneously also speak to an emptiness after they are evanescently gone. However, what is fleeting is our current lives, and such are also touching, once again, the world’s certain, profoundly original principle within the eternity of the otherworld. That scholars liken fireworks to manifestations of God in scintillations is related to realizations of certain profound principles of the world, which disappear from sight just at its climactic moment of perfection. Lee Joong Keun’s art, too heads for such deep realizations. Transcending merely visual special effects, the formal skeletons of Lee’s works are being weaved through the artist’s ceaseless pursuit of what awaits beyond them. Lee’s path toward the source of our existence appears to gain definition by the passing year. This is how Lee Joong Keun sets off for a certain originality of the intangible world, leaving behind a technology-based exterior of tangible, sculptural fanciness.

Min Byung Jic, Vice Director, Alternative Space LOOP

그것은 저 멀리 존재하는 것을 망원경으로 바라보면서 동시에 그것의 소우주를 현미경으로 들여다보는 것이었다

_ 이중근

micro, macro vision

만화경의 첫 경험에 대한 소회처럼, 이중근 작가의 작업은 이 알 수 없을 것만 같은, 복잡다단한 세상을 향한 부단한 시선들이 담겨 있다. 우리가 익히 알고 있는 세상의 이미지들이지만 작가는 좀처럼 그 익숙한 세상의 모양새를 그대로 드러내려 하지 않는다. 만화경처럼 끊임없이 이어지는 이미지들로 가득 찬, 그렇게 익숙하지만 다른 시간, 공간의 경험을 담아내려 하기 때문이다. 이를 위해 작가는 조금은 특별한 시각으로 세상을 대한다. 망원경이자 현미경으로, 곧 거시와 미시적인 시각을 동시에 가지고 세상을 대하는 것이다. 지극히 난해할 것 같은 이러한 보기의 기술은 하지만 우리 역시 일상적으로 늘 경험하는 것들이기도 한데, 우리 또한 세상을 그렇게 다양한 방식으로 대하곤 하기 때문이다. 그저 멀리서 혹은 가까이서 바라보면, 그렇게 상이한 시각들로 세상을 바라보면 될 뿐인데, 문제는 좀처럼 이러한 거시적이고 미시적인 시각이 동시에 작동되지 않는다는 것이다. 미시적이고 거시적인 시각은 서로 상충하는 시각이 아닐 뿐더러 서로 다른 곳을 바라보는 것만도 아니다. 단지 세상을 대하는 관심과 태도의 차이일 테지만, 이렇게 마이크로하고 동시에 매크로 한 시선이 결합되어야 만이 온전히 세상을 바라볼 수 있을 것이다. 넓은 관점에서 바라보되, 세부적인 것을 놓치지 않는 접근 방식 말이다. 작가의 작업은 이처럼 서로 다른 시각적 접근이 하나의 이미지로 구현되고 있을 뿐만 아니라 독특한 조형어법으로 인해 신기한 시각적 경험을 전한다. 아울러 이러한 시각의 간극으로 인한 시차(視差)가 자리하는데 이는 작가의 작업이 갖는 동적인 유희의 차원이기도 하고, 또한 작가 특유의 세상에 대한 시선을 전달하는 근본 배경이기도 하다. 그래서 작가의 작업은 보기 여하에 따라, 곧 언뜻 대할 때와 자세히 접할 때의 느낌이 사뭇 다른 데, 이런 시각적 차이를 그저 신기하고 재미있는 이미지들의 차원으로만 볼 일은 아닌 것 같다. 세상의 어떤 비밀 같은 속내들, 작가의 세상을 향한 깊은 사유의 궤적들을 숨겨 놓고 있기 때문이다.

pattern

작가 이중근 하면 떠오르는 (디지털) 패턴 이미지는 단순히 이미지의 반복만이 아니다. 만화경의 시각 경험처럼 세상을 다르게 보기 위한 표현의 방법이며 끊임없이 꼬리를 물고 이어지는 이미지의 세상, 곧 수없는 연쇄들로 순환되고 반복되는 세상을 드러내기 위한 어떤 방편으로 작동하는 조형 원리이기 때문이다. 화엄에서 말하는 중중무진(重重無盡), 모든 것이 서로 상대의 조건이 되어 끊임없이 펼쳐지는 형상들 일수도 있겠다. 중심 없이 이어지는 색, 형, 텍스추어의 무한한 연결인 패턴은 이들 서로 다른 요소들이 등가의 가치를 이루게 되는 균형성을 향해 나아간다. 동시에 각 요소들 간의 끊임없이 연결되는 관계의 상황을 드러내기도 한다. 그렇기에 사물을 다양하고 변화무쌍한 관계의 구조로 바라보려 하는 작가에게 있어 무척이나 적절하고, 또한 의미심장한 표현의 방식이었던 것이다. 그리고 패턴 요소들과 결합 방식의 변수 여하에 따라 일정한 동적인 효과를 작동시키기도 하는데, 작가의 경우 패턴이 만들어내는 이러한 운동감을 통해 단지 세상의 어떤 안정적인 질서를 드러내려 했던 것은 아닌 것 같다. (불)규칙의 반복이 만들어내는 리듬감은 시각적인 안정감을 주기도 하지만, 오히려 이들 패턴의 무한한 반복으로 이 요지경 같은 세상, 특히나 디지털 테크놀로지의 무한한 이미지 복제로 양적인 반복으로 가득 찬 세상을 드러낼 수도 있기 때문이다. 패턴은 기본적으로 어떤 한계가 설정되어 있지 않을 뿐만 아니라 원본, 곧 중심도 없이 무한 반복되면서 이어지는 개념이기에, 시뮬라크르simulacre로 뒤덮인 지금 시대의 이미지의 상황과도 맞물린다. 어디가 시작이고 끝인지 알 수 없는 끊임없이 순환되고 반복되는 복제된 (가짜) 이미지들로 둘러싸인 세상 말이다. 여기에 더해 수없이 무한한 관계들을 만들어가야 하는 그런 세상, 곧 인드라망처럼 홀로 독존하는 그런 세상이 아니라 부단히 서로를 연결하여 서로를 무한히 비추면서 반복되는 그런, 관계의 세상을 함축한다. 이런 면에서 디지털 (패턴)은 이렇게 사물을 서로 비추게 하는 거울(鏡)의 시각적 효과를 손쉽게 작동시키는 테크놀로지이기도 하다. 결국 작가는 이들 패턴 이미지들의 다양한 조작과 구성을 통해 무한한 연결로 반복, 확산되는 세상의 어떤 면모들을 가시화시키려 했던 것이 아닐까 싶다. 이런 이유로 작가의 작업은 평면상의 이미지는 물론 일상 공간 속의 각종 오브제, 설치, 공공미술, 더 나아가 기업과의 협업을 통한 제품 디자인 작업등으로 확장되기도 한다. 작가의 패턴 작업이 세상을 향한 것임을 확인할 수 있는 면모들이다. 아울러, 디지털 방식이긴 하지만 특정한 알고리즘으로 작동되는 프로그램을 통해서가 아니라, 이미지의 반복들조차 일일이 공을 들인 수작업을 통한 것이기에 남다른 느낌마저 더한다. 단순함(의 반복)조차 섬세한 복잡함으로 느껴지는 정성 혹은 작업 태도 때문일 것이다. 어쩌면 이러한 긴 시간의 과정을 겪으면서, 복잡다단하기만 한 세상의 오밀조밀한 이치에 대한 생각의 깊이마저 더했는지도 모르겠다. 이런 이유때문인지 추상화의 그것처럼 정신적 수행성의 차원마저 느껴지기도 한다.

fractal

한편, 작가가 활용한 패턴 방식이 세상의 구조적인 어떤 원리를 드러낸다는 면에서 프랙탈의 논리와 결합되기도 한다. 하지만 단순한 구조가 끊임없이 반복되면서 복잡하고 묘한 구조를 만드는 프랙탈의 개념이 작가의 모든 작업에 직접적으로 일치되는 것은 아니다. 프랙탈은 부분과 전체가 닮은, 자기 유사성과 순환성을 핵심으로 하고 있는 개념이기 때문이다. 물론 디지털 이미지 테크놀로지를 활용하는 작업이기에 프랙탈의 이러한 과학적인 측면과 연결되기도 하지만, 단순히 (과학의) 규칙적인 질서에만 종속되는 것이 아니라 작품으로서의 창의적인 다양한 변수가 개입되고 있기 때문이다. 확장된 의미의 프랙탈의 원리가 단순한 반복만이 아니라 규칙적인 것의 불규칙하고 무작위적인 반복까지 아우르면서 자연현상이 숨겨놓고 있는 혼돈 속에서의 질서마저 드러낸다는 면에서, 곧 카오스모스적인 세상의 어떤 모습을 담고 있다는 면에서 작가의 작업과 연동되는 것이다. 비선형적인 방식 말이다. 작가는 이처럼 프렉탈의 기계적인 측면만이 아니라 혼돈과 질서처럼 서로 다른 것들이 이질적으로 맞물린 세상의 관계들을 가시화시키는 조형적 원리로 프랙탈적인 이미지 패턴을 활용한다. 이를테면 패턴으로 복잡하게 구조화된 세상을 드러내려 한 셈이다. 그리고 개인의 일상사에서 점차 개인과 사회의 모순적인 관계들을 담고 있는 작업으로 확장되면서 이러한 면모들이 점차 두드러지는데, 이를 묶어 ‘현대적 모티브 contemporary motif’라 한 점도 주목을 요한다. 복제된 반복으로 양적인 무한확장을 거듭하는 이미지를 통해 이 복잡한 시대의 모순적인 면모들을 가시화시키려 했던 것임을 분명히 하고 있는 것이다. 하지만 작가의 관심은 여기에만 그치지 않는다. 더 근본적이고 원형적인 세상의 어떤 면모들을 향해 나아가고 있기 때문이다. 작가의 작업에서 종종 연상되는 만다라적인 형상들도 이런 맥락에서 검토해볼 수 있을 것 같다.

mandala

융Carl Gustav Jung이 ‘내면 세계를 비추는 거울’이라 정의하기도 한 만다라는 깨달음의 마음 상태를 형상화시킨 그림, 우주와 진리를 형상화시킨 이미지이다. 그렇기에 만다라에서는 유한한 이미지 속에 무한함, 곧 이 세상의 모든 것들이라 할 수 있는 전체성이 담겨있다. 패턴이나 프렉탈적인 조형 어법의 활용이 작가에게 있어 무한한 반복으로 확장되는 세상의 어떤 본질적인 모습을 드러내려 했던 방편이었던 것처럼 만다라적인 형상 또한 더 심원한 세상의 원형적 본질을 향한 조형적 시도로 읽혀진다. 세월의 흐름만큼이나 내면의 어떤 성찰들이 더해진 결과일 것이다. 작가의 ‘신전’ 시리즈도 같은 맥락이다. 지상 속에서 천상을 구현한 신전이야 말로 인간이 도달하려 하는 이상적인 질서와 조화를 구현한 시각적 구축물, 영원성을 향한 끊임없는 열망을 담고 있는 공간이니 말이다. 이들 작업들을 묶어 ‘종교적 아이콘 Religion Icon’이라 범주화시키고 있긴 하지만 그렇다고 특정한 종교적인 차원과 관계는 없어 보인다. 다만 알 수 없는 세상의 비가시적인 차원을 드러내려 하는, 그렇게 더 깊이 있는 사유를 담아낸 과정에서 자연스럽게 시도된 조형적 시도라 보는 것이 더 타당할 듯싶다. 이런 이유로 그의 작업 속에서 서로 다른 것들이 묘하게 맞물려 있다. 성스러운 신전 속에는 현세 속의 갖가지 모습의 자기 자신이 담겨 있는가하면 화려함으로 영원할 것만 같은 보석들 이미지 사이엔 해골 이미지들이 자리하는 식이다. 하지만 이를 통해 그저 인생무상의 덧없음만을 드러내려 했던 것 같지는 않다. 이에 더해 그 덧없음의 순간을 통해 영원한 것들로도 향하고 있기 때문이다.

from moment to eternity

작가의 작업을 두고 만화경, 패턴, 프렉탈, 만다라 등의 개념들을 떠올리게 한 것은 비단 조형적인 원리나 유사성 때문만은 아닐 것이다. 그 시각적 화려함 너머의 어떤 근원성을 향한 끊임없는 시도, 세상을 다른 방식으로 가시화시키기 위한 부단한 접근을 그 바탕으로 하고 있기 때문이다. 물론 디지털 이미지 콜라주 같은 컴퓨터 프로세스를 활용한 작업방식도 이들 조형적인 유사성에 한몫했겠지만 이는 단지 테크놀로지일 뿐 그 이상, 그 이하도 아니다. 그리고 그 결과로서의 시각적 화려함, 유희의 형식적인 아름다움만을 전하는 작업으로만 읽혀질 수도 없을 것 같다. 마치 불꽃놀이처럼, 화려한 시각적 효과 못지않게 우리에게 무언가 더 본원적인 것들을 성찰하도록 만들기 때문이다. 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이는 그 자체로 시각적 장엄함의 극치를 보여주지만 동시에 덧없이 사라지는 허망함을 동시에 전하기도 한다. 하지만, 덧없이 사라지는 것은 현세일 뿐, 이는 내세의 영원함 속에서는 다시 세상의 어떤 깊은 근원적 원리와 맞닿아 있는 것이기도 하다. 이러한 불꽃놀이를 두고 학자들이 신이 섬광처럼 나타나는 현현顯現에 비유한 것은, 최고 완성의 순간에 보는 이의 눈앞에서 다시 사라지고 마는 세상의 어떤 깊은 이치에 대한 깨달음과 연관이 있다. 작가의 작업 역시 이러한 깊이 있는 깨달음으로 향한다. 단지 시각상의 특별한 효과에만 머무는 것이 아니라 점차 그 너머의 것들을 향한 부단한 추구 속에서 작업의 형상적 뼈대들이 직조되고 있는 것이다. 세상의 본원적인 것을 향한 작가의 궤적은 흐르는 세월만큼이나 더 짙어지는 것 같다. 그렇게 작가는 테크놀로지에 바탕을 둔, 가시적인 조형적인 화려함 자체에 머무는 것이 아니라 비가시적인 세상의 어떤 근본적인 것들을 향해 나아간다.

correspondence

무한히 반복되면서 확장되는 작업 구조는 결국 유한한 이미지 속에서 무한성을 드러내는 것에 다름 아닐 것이다. 이는 또한 순간에서 영원을 담아내는 것이기도 하다. 찰나의 화려함 속에서 세상이 가지고 있는 깊은 속내, 불멸의 어떤 진리를 현현시키는 것 말이다. 이는 앞서 말한 작가의 미시적이면서 거시적인 두 겹의 시차를 둔 시선의 중첩방식, 곧 지극히 미세한 것 속에서 삼라만상의 우주를 보며 동시에 그 광대한 우주조차 한낱 미세한 모래알처럼 보려 하는 것과도 연동된다. 순간에서 영원으로, 그리고 다시 영원에서 순간으로 말이다. 어쩌면 세상이란 그렇게 순간과 영원이 유동하면서 결합되어 있는 것일지도 모르겠다. 현세의 속됨이 내세의 신성함과 결합되어 있는 것처럼 서로 다른 시차視差의 문제는 다시 순간과 영원이라는 시차(時差)의 차원으로 이동한다. 이 불일치의 간극을 메우는 것이 패턴처럼 반복, 확장된 시각적 구조이기도 하겠지만 다른 맥락에서 생각해보면, 보들레르가 말한 상응correspondence 개념과도 연결될 수 있지 않을까 싶다. 일찍이 보들레르는 ‹악의 꽃›의 ‘상응’이라는 시편을 통해 물질세계와 정신과 영혼의 세계가 서로 화답하고 교감한다는 생각을 피력한다. 물질과 감각으로 이루어진 가시적인 세계와 정신과 영혼의 비가시적인 세계가 서로 상응한다는 것이다. 우리의 눈앞에 펼쳐진 세상이 결국 삼라만상 우주의 근원적인 의미와 뜻을 품고 있으며, 이를 해독하고 매개하는 사람이 시인, 곧 예술가 혹은 예술 작품이라는 것이다. 이중근 작가의 작업을 여기에 직접적으로 연결시키기에는 일정한 비약이 있을 수 있겠지만 작품을 통해, 곧 시각적인 화려함으로 가득 찬 이미지의 순간성의 차원을 통해 다시 세상의 근원적인 영원성에 닿으려 하는 점에서 연결될 수 있는 것이다. 만약 이런 연결이 가능하다면 작가의 작품 역시 비가시적인 세상의 (무)질서를 드러내는 일종의 상징처럼 기능하지 않을까 싶다. 신비적이고 종교적인 차원이 아니라, 가시적이며 물질적인 세상 너머의 본질적인 의미를 향해 닿으려 한다는 면에서 말이다. 그렇게 작가의 작품은 세상의 본질적인 것들과 교감하고 상응하는 형상들로 향한다.

kaleidoscope, again

다시, 작업의 동기가 되었던 만화경의 경험을 반추해보자. 어린 시절 만화경의 환상적인 시각적 경험은 작가로 하여금 세상을 새롭고 다르게 바라보는 시선으로 이끌었다. 눈에 보이는 단순하고 평범한 세상이 아닌, 변화로 무한히 반복 확장하는 그런 세상에 대한 시선 말이다. 아울러 만화경에 대한 관심은 독특한 시각에 대한 흥미를 드러내는 것이기도 하지만, 만화경 역시 시각 테크놀로지이자 장치라는 면에서 기술적인 작동과 그 효과에 대한 관심과도 연결되는데, 작가가 디지털 시각 테크놀로지를 활용해 작업을 이어가는 것도 같은 맥락일 것이다. 작가의 작업을 동시대의 만화경 같은 작업으로 볼 수 있는 이유이다. 만화경kaleidoscope은 kalos아름다움, eidos형상, scope볼거리가 합쳐진 말로, 근원적인 아름다움의 볼거리를 의미한다. 일정한 규칙과 질서의 무한한 반복으로 아름다움의 오래된 개념인 대칭, 조화, 균형미 등을 만들어내는 것이다. 하지만 만화경의 묘미는 같은 모양이 다시 나타나지 않고 움직임에 따라 천변만화千變萬化하는 시각적 효과에 있다. 그래서 만화경萬華鏡인 것이다. 이로 인해 독특하고 신기한 시각적인 효과를 자아내기도 하지만 사실 만화경의 시각 경험은 어떤 면에서 불안한 것이기도 한데, 무한히 반복되고 쪼개지는 이미지들의 확산 속에서 시각심리적인 불안함도 전하기 때문이다. 만화경의 이러한 모순적인 측면에 대한 이해는 작가의 작업을 이해하는데 의미심장한 단서를 제공한다. 작가의 작업이 패턴적인 질서를 통해 어떤 균형을 담으려 했는지 모르겠지만, 이들 새로운 시각의 경험은 안정만큼이나 혼란이 함께 하는 것들일 수도 있기 때문이다. 화려하고 성스럽지만 동시에 불안하고 세속적인 것들이 맞물린 그런 경험들이니 말이다. 이런 이질적이고 대립적인 측면이 작가의 작업에도 공존한다. 결과적으로 이러한 모순적인 요소들이 시각적 역동성과 그로 인한 독특한 유희 효과를 전하는 것일 수도 있겠지만, 중요하게 생각해봐야 하는 것은 개념적으로 현세와 내세, 속됨과 성스러움, 안과 밖, 가시성과 비가시성, 미시와 거시, 꿈과 깨어남, 새로움과 낡음 등의 서로 다른 가치들이 독특한 방식으로 공존토록 하는데 있지 않았나 싶다. 일시적인 화려함으로 빛을 내지만 다시 영속적인 무한으로 명멸하는 불꽃처럼, 순간이자 동시에 영원인 어떤 도약, 질적인 변화를 작동시키는 것이고, 그 속에서 우리는 시각적 아름다움과 함께 하는 경이, 미혹, 당혹스러움의 복합적인 감각 경험을 하게 되는 것이다. 이런 이유로 일찍이 벤야민도 만화경을 급변하는 대도시의 번잡스러운 경험에 빗댔던 것이다. 작가의 작업이 본원적인 세상의 원리를 향해 나아가지만 생동하는 현실의 감각의 차원을 갖는 것도 이 때문일 것이다. 그런 면에서 작가의 작업을 부단히 세상의 조형적 근원성을 향하면서도 순간성과 영원성이 결합된 이들 이들 서로 다른 가치들의 공존은 물론, 그 간극, 차이를 경험케 하는 새롭고 이질적인 시각상의 경험을 전하는 것이라 봐야 하지 않을까 싶다. 이번 전시가 이러한 그동안의 작가 작업의 궤적을 한 자리에서 계보학적으로 조망해보면서, 또 다른 시선과 차원으로 발전해가는 작업의 새로운 의미를 생각해볼 수 있는 기회이자, 앞으로의 부단한 변화를 향해 끊임없이 새로운 시도를 전개할 수 있는 도약의 발판이 되길 희망해본다.

글: 민병직